Sustainable Finance

Nachhaltige Finanzwirtschaft

Für immer mehr Menschen spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle im Leben. So geht der Trend zur emissionsarmen Mobilität - beim Umstieg von Auto auf Bus, Bahn oder Fahrrad und hin zu einem geringeren Konsum von tierischen Produkten. Andere verzichten auf Flugreisen und unterstützen die Klimabewegung.

Allerdings hat die Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahrzehnten eine untergeordnete Rolle bei privaten Geldanlagen gespielt. Bei Aktien, ETFs und Bonds stand vor allem eine ertragreiche Rendite im Vordergrund. Doch auch im Finanzsektor findet aktuell ein Wandel statt und das mit gutem Grund: der Finanzmarkt besitzt einen riesigen Hebel, um unsere Wirtschaft klimaneutral oder sogar -positiv umzugestalten. Laut einem Bericht der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) wurden in den fünf größten Finanzmärkten der Welt zwischen 2018 und 2020 35,6 Billionen Dollar nachhaltig investiert. Obwohl das eine kaum vorstellbare Zahl ist, macht der nachhaltige Investmentmarkt damit nur rund 36 Prozent aller investierten Vermögenswerte aus.

Doch was bedeutet überhaupt „nachhaltiges Investment“? Und können private Geldanlagen wirklich das Klima retten?

Als Grundlage für den Begriff der Nachhaltigkeit orientieren wir uns an den 17 UN-Zielen der nachhaltigen Entwicklung (SDGs).

Nachhaltiges investieren bedeutet folglich mit seinem Geld zur Erreichung der SDGs beizutragen. Um dazu beizutragen, reicht es aber nicht, wahllos in einen Fonds oder ETFs mit dem Namenszusatz „Nachhaltig“ zu investieren. Da Nachhaltigkeit und „nachhaltig“ keine geschützten Begriffe sind, können Broker und Finanzgesellschaften ihre ETFs oder andere Aktienpakete so benennen, ohne tiefer erklären oder nachweisen zu müssen, was damit gemeint ist. Meist verfolgen sie dabei einen Best-In-Class Ansatz, das heißt ihre „nachhaltigen“ ETFs beinhalten die nachhaltigsten oder sozialsten Unternehmen einer bestimmten Branche.

Dieser Ansatz dürfte für die meisten Anleger:innen jedoch kein zufriedenstellender sein: Mit dem Best-In-Class-Ansatz können Unternehmen jeder Branche eine hohe Nachhaltigkeitsbewertung bekommen. Das heißt ein Unternehmen, beispielsweise aus der Öl- oder Waffenindustrie, kann bei Anleger:innen mit "hoher Nachhaltigkeit" für sich werben, weil es nachhaltiger wirtschaftet, als andere Unternehmen seiner Branche. Das deutet aber nicht auf eine Nachhaltigkeit im Sinne der SDGs hin und ist somit keine Hilfe für Menschen auf der Suche nach nachhaltigen Geldanlagen.

Was es braucht, sind echte Nachhaltigkeitsstandards, nach denen sich der Finanzmarkt richten und an denen sich Anleger:innen orientieren können. Tatsächlich spezialisieren sich heute viele Non-Profit Organisationen, Nicht-Regierungs-Organisationen und andere darauf, Siegel für nachhaltige Wertanlagen zu etablieren. Hier stellen wir einige davon vor:

ESG-Risikoanalyse

Der bekannteste und bisher am verbreitetste Nachhaltigkeitsstandard ist der ESG-Score. Dieser wird von verschiedenen Institutionen, wie Moody's, S&P Global, MSCI ESG Research und anderen, erhoben und umfasst die Bereiche Environment (Umwelt- und Klimaschutz), Social (Arbeitskonditionen und Verantwortlichkeiten entlang der Lieferketten) und Governance (interne Kontrolle des Unternehmens und deren Auswirkung auf die Kategorien E und S).

Jedem dieser Bereiche wird für die ESG-Performance verschiedene Kriterien zu geteilt:

ESG-Kriterien

Environmental

- Treibhausgas-Emissionen

- Ressourceneffizienz und Investitionen in deren Erhöhung

- Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduzierung

- Anpassung des Unternehmens in Bezug auf den Klimawandel

- Einsatz erneuerbarer Energien und nachhaltiger Technologien

Social

- Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten entlang der Wertschöpfungskette

- Kooperationen in Ländern mit autoritären Strukturen

- Sicherheitsstandards am und um den Arbeitsplatz

- Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten der Mitarbeiter:innen

- Soziale Verantwortung

Governance

- Compliance-Strukturen im Unternehmen

- Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Betrug

- Definierte Vergütungsrichtlinien

- Chancengleichheit

- Fairness gegenüber Mitbewerbern

- Unabhängigkeit und Diversität von Kontrollgremien

- Transparenz der Geschäftsführung

ESG-Erhebung & Kritik

Ansätze zur Erhebung

Wie ein ESG-Rating zustande kommt, entscheiden die erhebenden Institutionen oder auch die Finanzgesellschaften selbst. Dabei gibt es drei Ansätze. Einmal den bereits erwähnten Best-In-Class-Ansatz, bei dem das in den ESG-Bereichen jeweils beste Unternehmen einer Branche ausgezeichnet wird.

Bei den weiteren Ansätzen werden Negativ- und Positivkriterien herangezogen. Beim Vorgehen mit Negativkriterien werden feste Werte in den Bereichen bestimmt. Erfüllt ein Unternehmen diese nicht, wird es aus einem Fond ausgeschlossen oder erhält entsprechend kein ESG-Score.

Beim Ansatz der Positivkriterien werden wiederum Unternehmen für einen Fond oder das Rating ausgewählt, die bestimmte Anforderungen (z.B.: erneuerbare Energiequellen, Klimaschutzmaßnahmen, gute Arbeitsbedingungen, starke interne Kontrollmechanismen) erfüllen.

Probleme der ESG-Kriterien

Obwohl ESG-Analysen ein richtiger und wichtiger Ansatz sind, um den Einfluss von Wertanlagen auf den Klimaschutz zu erhöhe>n, weisen sie dennoch einige grundlegende Probleme auf, die es zu beachten gilt, wenn man sich auf ESG-Ratings für seine eigenen Anlagen konzentrieren möchte.

Bei der ESG-Risikoanalyse fehlt es oftmals an Vergleichbarkeit, was sich auch, aber nicht nur aus den verschiedenen Analysemethoden ergibt.

Verschiedene Rating-Agenturen nutzen verschiedene Kennziffern und Standards um ihre ESG-Ratings zu erstellen. Auch die Gewichtung der einzelnen Kriterien bestimmen die Agenturen selbst. Das führt dazu, dass Anleger:innen zwar erkennen können, wie ein Wertpapier bewertet ist, nicht aber, wie nachhaltig es im Vergleich zu einem anderen abschneidet. Kommt dazu noch ein Best-In-Class-Ansatz sowie unklare Kriterien zur Erhebung, nimmt die Aussagekraft des Ratings bezügliche der Nachhaltigkeit einer Anlage rapide ab. Viele Kritiker:innen des ESG-Ratings kommen so zu dem Schluss, dass es sich bei ESG oftmals um Greenwashing handelt. Anleger:innen mit Nachhaltigkeits-Ansatz sollen in die Irre geführt werden, obwohl die Anlage weder klima- noch sozialgerecht ist, so die Kritiker:innen.

Trotzdem, die ESG-Kriterien haben im Kern einen richtigen Ansatz. Wertpapiere und Anlagemöglichkeiten nach Nachhaltigkeitskriterien zu prüfen und bewerten ist bei weitem besser als keinerlei Prüfung vorzunehmen. Problematisch bleiben die unterschiedlichen Standards für die aus den Kriterien gebildeten Ratings und die fehlende Vergleichbarkeit gegebener Bewertungen. Eine Lösung dafürkönnte eine Vereinheitlichung der Nachhaltigkeitsstandards für Geldanlagen sein. Der Weg dahin ist kompliziert und langwierig, allerdings kommt aktuell Bewegung in das Thema: Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, sich für eine Vereinheitlichung von Nachhaltigkeitsstandards der ESG-Ratings einzusetzen: "Wir setzen uns für europäische Mindestanforderungen im Markt für ESG-Ratings und die verbindliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in Kreditratings der großen Ratingagenturen ein. Wir setzen uns dafür ein, dass auf europäischer Ebene ein einheitlicher Transparenzstandard für Nachhaltigkeitsinformationen für Unternehmen gesetzt wird." (S. 170, KoaVer: 2021)

Der von der Regierung eingesetzte Sustainable Finance – Beirat plädiert für eine Art Nachhaltigkeits-Ampel für Finanzprodukte. So will er im ersten Quartal 2023 eine an die ESG-Kriterien angelehnte Skala auf den Informationsblättern zu Finanzprodukten einführen, die von Rot („Nachhaltigkeitsrisiken können auftreten/Keine Berücksichtigung von nachhaltigen Investitionen) bis Grün (Ausgeprägte Berücksichtigung von nachhaltigen Investitionen) eine Einschätzung der Nachhaltigkeit der Anlage anzeigt.

Offener Brief des Sustainable-Finance-Beirats der deutschen Bundesregierung

Auch auf EU-Ebene wird an einer Vereinheitlichung von Nachhaltigkeits-Standards gearbeitet. Allen voran mit der EU-Taxonomie sowie der damit einhergehende europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung.

EU-Taxonomie und Nachhaltigkeitsberichtserstattung

Mit dem European Green Deal sollten 2019 die Weichen für eine klimaneutrale EU im Jahr 2050 gestellt werden. Zentraler Hebel des Plans ist die EU-Taxonomie, welche künftig nachhaltige und klimafreundliche Kriterien für Industrien und Unternehmen definiert. Der Green Deal beinhaltet einen eine Billion Euro großen Investitionsplan über 10 Jahre, wovon ausschließlich in die nachhaltige Industrie investiert werden soll. Da diese Summe aber nicht für die ökologische Transformation der europäischen Wirtschaft ausreichend ist, soll die sogenannte Taxonomie der Privatwirtschaft eine Art „Plan“ an die Hand geben, um Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen auszurichten.

Für die Taxonomie wurden folgende Kriterien erarbeitet:

- Klimaschutz

- Anpassung an den Klimawandel

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

- Übergang und Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

- Vermeidung und/oder Verminderung der Umweltverschmutzung

- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Durch die sogenannte „do no significant harm“-Logik muss ein Unternehmen, das als nachhaltig eingestuft werden möchte, mindestens zu einem dieser Kriterien einen Beitrag leisten und keinem dieser Punkte entgegenwirken. Dazu muss jedes Unternehmen einen Mindeststandard der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte erfüllen. Diese Kriterien werden zu einem Prozentsatz gerechnet, der bestimmt, wie nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Kriterien gewirtschaftet wird.

Angaben gemäß der Taxonomie müssen Unternehmen ab dem Jahr 2021 machen. Welche Unternehmen betroffen sind und weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung hat der BNW hier zusammengefasst:

Die Taxonomie ist ein wichtiger und großer Schritt Richtung Nachhaltiger Finanzwirtschaft. Sie vereinheitlich Nachhaltigkeitskriterien und macht es Anleger:innen einfacher zu differenzieren welche Unternehmen und Fonds tatsächlich ihr „grünes Geld“ wert sind. Jedoch gibt es mit ihr auch Probleme. Teil der Taxonomie bleiben die Gas- und Atomenergiebranche, welche aus Sicht des BNW keine nachhaltigen Wirtschaftsbranchen sind. Generell unterstütz der BNW die Bestrebungen der EU allerdings, denn die Taxonomie ist ein weiterer Schritt in Richtung fairer Marktbedingungen für Nachhaltigkeit. Unser Positionen zur Taxonomie und den Berichtspflichten finden Sie hier:

Pressemitteilung zur EU-Taxonomie

Positionspapier Berichtspflichten von BNW und B.A.U.M.

Neben ESG-Riskoanalyse und EU-Taxonomie gibt es für Anleger:innen aber noch weitere Möglichkeit ihr Geld nachhaltig anzulegen.

Das FNG-Siegel

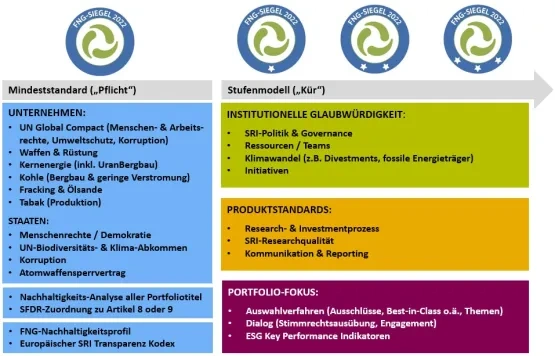

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zeichnet seit 2015 Geldanlagen mit dem FNG-Siegel aus.

Beim FNG-Siegel spielen die ESG-Bereiche eine Rolle, bilden dabei aber nur ein Teil der Kriterien des Siegels. Die Kriterien, die das Forum mithilfe der Universität Hamburg erarbeitet hat, sind wesentlich umfassender und schwerer zu umgehen als die der geläufigen ESG-Ratings. Darüber hinaus wird in mehreren Abstufungen gearbeitet, sodass eine Vergleichbarkeit zwischen Siegel-Trägern hergestellt wird.

Anhand der Grafik ist nachvollziehbar, dass FNG mit Mindeststandards (ähnlich den Negativ- und Positivkriterien der ESG) arbeitet. Ausgeschlossen werden Anlagen, die UN-Standards nicht einhalten, über 5% ihres Umsatzes in der Waffen- oder Rüstungsindustrie erwirtschaften oder aus der fossilen Industrie wie aus der Kernenergie, Kohle oder Fracking. Darüber hinaus müssen Anbieter der Wertanlagen ein FNG-Nachhaltigkeitsprofil ausfüllen sowie den Europäischen SRI Transparenz Kodex unterschreiben. Erst dann kommen sie für ein FNG-Siegel überhaupt infrage.

Wer eine bessere Auszeichnung (erkennbar an 1-3 Sternen) erhalten möchte, muss außerdem die „Kür“ erfüllen, dort sind die „Pflicht“-Standards nochmals untergliedert und entsprechend härter bewertet. Auf der Internetseite des FNG wird der komplette Bewertungsprozess transparent gemacht, erklärt und Nachhaltigkeitsprofile der Anlagen veröffentlicht. Das erhöht die Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit für Anleger:innen.

Das Vorgehen des FNG

Handelt es sich bei der Prüfung um einen Fond, so prüft das FNG in einem ersten Schritt zunächst die Auswahl der Fondelemente, also der im Fond inbegriffenen Unternehmen. Hierbei wird sichergestellt, dass die Vorauswahl für die Finanzgesellschaften oder die Broker, die den Fond zusammengestellt haben, die ESG-Kriterien erfüllen. Anschließend wird die Auswahlstrategie bewertet, so wie die Dialogstrategie das heißt die Kommunikation zwischen Unternehmensführung, Mitarbeiter:innen und externen Akteur:innen.

In einem zweiten Schritt wird geprüft, inwieweit die Fonds Nachhaltigkeit berücksichtigen, also wie glaubwürdig ihre Nachhaltigkeitsstrategien sind und wie diese langfristig die Nachhaltigkeit des Unternehmens fördern. Zuletzt werden die Produktstandards überprüft, das umfasst das Nachhaltigkeitsreporting sowie die Bestrebungen des Unternehmens Socially Responsible Investment-Standards (SRI-Standards) auszubauen. Der zweite Schritt entspricht der angesprochenen „Kür“ und wird folgendermaßen gewichtet:

Institutionelle Glaubwürdigkeit 10%

Produktstandards 20%

Portfolio-Fokus Auswahlstrategie 35%

Portfolio-Fokus Dialogstrategie 25%

Portfolio-Fokus ESG Key Performance Indikator 10%

Daraus ergibt sich dann die Sternebewertung mit einer möglichen Bewertung von 1-3 Sternen.

Beim FNG-Siegel handelt es sich um eine komplexere, aber auch transparentere und vergleichbarere Bewertung als bei reinen ESG-Ratings. Zwar erfreut sich das Siegel über wachsende Beliebtheit, jedoch ist es mit 291 ausgezeichneten Fonds (zum Vergleich: es gibt in Deutschland aktuell rund 2400 Fonds mit ESG-Klassifizierung) weniger breit aufgestellt, als dass jede:r Anleger:in seine oder ihren Wunsch-Fond darin finden könnte. Das Siegel sowie das FNG geben keinei Anlagetipps, sondern beschränken sich auf die Bewertung der Fonds und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Menschen, die nach nachhaltigen Investments suchen, sollten sich darüber hinaus damit auseinandersetzen, welche Risiken ihre Anlageentscheidungen mit sich bringen. Das FNG-Siegel gibt keine Auskunft darüber, wie sicher das Geld bei den jeweiligen Fonds angelegt ist, lediglich darüber wie nachhaltig.

Nachhaltige Anlageberatung gibt es allerdings auch ohne Siegel. Im Folgenden stellen wir einige unserer BNW-Mitglieder vor, die sich auf nachhaltige Investmentberatung spezialisiert haben.

Sustainable Finance beim BNW

ESG-Ratings und das FNG-Siegel geben eine grobe Orientierung über Anlagemöglichkeiten und deren Nachhaltigkeitsranking. Die Aufklärung über Risiken, mögliche Rendite und die Prozesse des Anlegens an sich bleiben trotz Bewertungen und Siegeln den Anleger:innen überlassen.

Klassische Anlageberatung bieten zahlreiche Unternehmen, die sich spezialisiert haben und niedrigschwellig über nachhaltige Investments aufklären und beraten.

Der Anlagevermittler ESG Portfolio Management GmbH hat sich auf die Vermittlung von nachhaltigen Anlagemöglichkeiten spezialisiert. Dabei ist eine möglichst hohe ESG-Bewertung Grundlage und Voraussetzung für eine Einbeziehung in das Portfolio. Das Unternehmen bietet zwei verschiedene Fonds an, für die über die ESG-Scores hinaus ein SDG-Impact von 30% bzw. 40% gefordert wird sowie ein positiver Einfluss auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Dies geht über herkömmliche ESG-Analysen hinaus und brachte den Portfolios des Unternehmens ein Drei-Sterne FNG-Siegel ein.

EVERGREEN ist ein B Corp zertifizierter, nachhaltiger Asset Manager mit digitaler Vermögensverwaltung. Das Start-Up managt mehrere eigene Fonds, bei denen alle enthaltenden Assets einen strengen Nachhaltigkeitsprozess durchlaufen. In diesem werden schädliche Investitionen durch Negativkriterien ausgeschlossen und alle Investitionen von einem internen Nachhaltigkeitsausschuss geprüft. Ein großer Teil des Fondsvolumens besteht aus Impact Investments, die einen aktiven Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten. Über die digitale Plattform können sowohl Privat- als auch Unternehmenskund:innen einfach und flexibel in die Fonds investieren. Mit gebührenfreiem Depot und ohne Extrakosten.

fairpension wurde 2010 gegründet und bietet nachhaltige Produkte zur betrieblichen Altersvorsorge an. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Teilaspekt des Unternehmens, sondern bildet als gemeinwohl-bilanzierendes Unternehmen das Kerngeschäft. Mit klaren Ausschlusskriterien definiert fairpension seinen Anlagehorizont und setzt auf messbaren Impact für Kunden, welche mit ihren Sparbeiträgen in Wind- und Solarparks in Europa investieren. Sie legen ihr Geld in einem Sachwerte-Fonds an, mit dem neue Projekte finanziert und realisiert werden. Die Kunden leisten hierdurch einen greifbaren Beitrag zur Energiewende.

Fairvendo hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige und sozialverträgliche Geschäftsmodelle zu fördern, indem es zu Anlagen und Versicherungen berät, die den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. Fairvendo stellt sicher, dass die Versicherungen und Investments, die es anbietet, den ökologischen und sozialen Standards entsprechen und eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben. Mit seinen nachhaltigen Finanzplänen und Versicherungen trägt Fairvendo dazu bei, eine zukunftsfähige Wirtschaft zu fördern und nachhaltige Geschäftsmodelle zu unterstützen. Fairvendo ist CSR zertifiziert, ein Label, das für zertifizierte und somit unabhängig überprüfte Nachhaltigkeit in Unternehmen steht.

Die GLS Bank wurde 1974 gegründet und ist die erste sozial-ökologische Bank der Welt. Die Genossenschaftsbank investiert ausschließlich nachhaltige Projekte und Unternehmen. Sichergestellt wird das über strenge sozial-ökologische Ausschluss – und Anlagekriterien sowie über den GLS Anlageausschuss. Das ist ein interdisziplinäres Gremium aus internen und externen Expert:innen: Sechs unabhängige und zwei interne Mitglieder legen die Anlage- und Finanzierungsgrundätze fest und überwachen deren Einhaltung. Sie kommen mehrmals im Jahr zusammen und entscheiden über die Aufnahme oder Ablehnung jedes einzelnen Unternehmens. Der Anlageausschuss ist in seinen Entscheidungen autonom. Alle finanziellen Entscheidungen können die Kund:innen und Mitglieder auf der Homepage und im Nachhaltigkeitsbericht nachlesen.

Die Hannoverschen Kassen sind eine etwas andere Versicherung. Bei ihr können nur nachhaltige oder gemeinnützige Unternehmen Mitglied werden und die betriebliche Altersvorsorge für ihre Mitarbeitenden machen. Ganz nach Bedarf der Unternehmen und Arbeitnehmer:innen gibt es verschiedene Durchführungswege: Pensionskasse, Unterstützungskasse und Direktzusage. Eine weitere Besonderheit: Die Hannoverschen Kassen zahlen keine Provisionen an Vermittler oder Makler.

Lange Tradition hat zudem die nachhaltige Kapitalanlage. Die Beiträge der Unternehmen werden nach strengen und transparenten Nachhaltigkeitskriterien angelegt und seit fünf Jahren veröffentlichen die HK alle Investments in ihrem Transparenz- und Investitionsbericht.

Seit Gründung im Jahr 1999 gehört Nachhaltigkeit zur DNA von Murphy&Spitz. Ihre Nachhaltige Vermögensverwaltung gruppiert all ihre Produkte unter Art. 8 oder Art. 9 SFDR ein. Das Finanzinstitut verwaltet das Vermögen privater und institutioneller Anleger:innen, managt den Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland sowie den Murphy&Spitz Green Bond Fund und bietet mit greencapital eine digitale Vermögensverwaltung. Murphy&Spitz investiert anhand von Positivkriterien gezielt in nachhaltige Branchen und Unternehmen. Stringente Ausschlusskriterien schließen ganze Branchen sowie Unternehmen mit nicht-nachhaltigen Geschäftspraktiken für das Anlageuniversum aus. Murphy&Spitz verfolgt eine aktive Strategie für Impact Investing und Engagement.

Wie der Name schon vermuten lässt, konzentriert sich die Matching-Plattform SDG INVESTMENTS mit seinen Investitionen an der Erfüllung der SDGs. Alle Projekte, in die über die Plattform investiert werden kann, tragen dabei zur Erfüllung von mindestens einem der 17 UN-Ziele bei. Das Unternehmen arbeitet zur Analyse dieses Beitrags mit einer externen Rating-Agentur zusammen. Darüber hinaus bietet SDG INVESTMENTS auch eine Datenbank zu nachhaltigen Fonds an, bei denen sie sich vor allem am FNG-Siegel orientieren, dieses aber noch um das jeweilige beeinflusste SDG ergänzen. Anleger:innen haben also die Möglichkeit zu sehen, welche der Nachhaltigkeitsziele mit ihrem Geld gefördert werden.

Weitere Informationen zu SDG Investment finden sich im Interview mit Dr. Stefan Bund und Moritz Neuber.

Tomorrow ist eine online-basierte Banking App, mit der ausschließlich nachhaltige Projekte unterstützt werden. Das Start-Up arbeitet in einem ersten Schritt mit Negativkriterien und überprüft dann den Einfluss eines Projektes auf die Erfüllung der UN-SDGs. Danach durchlaufen mögliche Anlageobjekte einen internen Prüfungsprozess durch einen Impact-Ausschuss. Als letztes wird noch die finanzielle Tragfähigkeit durch die Trägerbank Solarisbank geprüft. Tomorrow ist selbst keine Bank, sondern arbeitet selbstständig unter der Bankenlizenz der Solarisbank. Das Start-Up ist außerdem B-Corp zertifiziert und gehört damit zum wachsenden Kreis von Sozialunternehmen in Deutschland.

Die Umweltbank arbeitet mit einem eigenen Rating. Dieses ergibt sich aus 10 Nachhaltigkeitskriterien, unteranderem Positiv- und Negativkriterien, einem Portfolio-Monitoring, Auszeichnung und einem aktiven Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Insgesamt orientiert sich die Umweltbank ebenfalls an den UN-SDGs und den Einfluss dein ein Fond oder Bond auf deren Erfüllung hat.

Die Umweltfinanz AG ist einer der ältesten unabhängigen Finanzdienstleister mit einer Spezialisierung auf nachhaltige Geldanlagen. Das Unternehmen bietet privaten Investor:innen seit den 1990er Jahren Beteiligungen an Erneuerbaren Energien sowie Wertpapiere innovativer kleiner und mittelständischer Unternehmen an. Für unnotierte Aktien wurde außerdem eine Handelsplattform mit offenen Orderbüchern eingerichtet. Die Umweltfinanz engagiert sich über ihr Geschäft hinaus für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.

Vividam ist eine digitale, ökologische-ethische Vermögensverwaltung mit vier verschiedenen Anlagestrategien. Anleger:innen beantworten online 7 verschiedene Fragen, woraus vividam eine individuelle Anlagestrategie ermittelt. Viele der Fonds haben ein FNG-Siegel erhalten und das Geld wird diversifiziert angelegt. Bevorzugt werden Investments anhand der SDGs, mit dem Ziel einen positiven Impact auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen, getätigt.

WIWIN vermittelt Kapital zwischen Anleger:innen und Unternehmungen mit wirklich positivem Impact. Bei WIWIN entscheiden die Investor:innen selbst, in welche Projekte und Unternehmungen sie ihr Geld investieren. Investierende können dabei aus Projekten in den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Start-ups und energieeffiziente Immobilien wählen. Bei der Auswahl der Projekte, die auf der Plattform aufgenommen werden, stehen neben der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Vorhabens insbesondere Nachhaltigkeit sowie ein langfristiger positiver Impact im Vordergrund. Dafür hat WIWIN ein eigenes Impact Scoring auf den Weg gebracht, das die Investor:innen dabei unterstützt, transparent nachzuvollziehen, welchen Einfluss die Investition auf Umwelt und Gesellschaft hat.

Quellen und weiterführende Literatur

Bürgerbewegung Finanzwende e.V.

Deloitte. 2022. EU-Taxonomie & Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Econos. 2022. ESG.

Eurosif. 2022. What is sustainable investment?.

EU-Taxonomie Info. 2022. EU Taxonomie Grundlagen.

Finanzfluss. 2022. EU-Taxonomie.

Forum Nachhaltige Geldanlagen.

Forum Nachhaltige Geldanlagen. 2022. FNG-Siegel.

GSIA. 2020. Global Sustainable Investment Review.

IFRS. 2022. International Sustainability Standards Board.

Klimavest. 2022. Nachhaltig investieren.

Utopia. 2022. Forum Nachhaltige Geldanlage. Was hinter dem FNG-Siegel steckt.

Ansprechpartner